地质地球所关于黄土古气候的研究取得重要成果

文章来源:地质与地球物理研究所 发布时间:2012-10-18

第四纪时期北极冰盖的增长与消融主导了海平面的升降和全球冰期(寒冷期)−间冰期(温暖期)气候的交替出现。北极冰盖演化的信息主要来自深海氧同位素记录,但是学术界逐渐认识到后者实际上反映的是两极冰盖变化的综合环境效应,并且可能受到大洋底流水温的严重影响。北极冰芯的连续环境记录仅能够追溯至第四纪晚期,如何获得更老时期高纬气候和北极冰盖演化的信息,成为古全球变化研究的重大命题。这方面的研究对认识北极冰盖的未来发展趋势也具有重要的现实意义。

长期以来人们一直希望能找到地质历史时期的“环境相似型”来推测未来气候的发展趋势。40万年前后太阳辐射变化幅度与未来6万年相似,是距今最近相似型。因此本世纪初40万年前后的间冰期的环境演化成为全球古气候研究的一个焦点,但终因不同地区地质记录、模型模拟结果存在显著差异,至今没有对这个时期的温暖程度、间冰期长度等问题形成统一的认识。更为重要的是,这种太阳辐射变化的相似性是否在地球环境系统的演化过程中产生过重要的作用,并在地质记录中具有重现性和周期性,是运用相似型方法预测未来气候的关键。

中科院地质与地球物理研究所新生代地质与环境研究室的郝青振副研究员与合作者发挥我国黄土记录的优势,根据黄土粒度变化研究了90万年以来不同冰期北极冰盖增长的规律,发现在以40万年为周期的北纬65°夏季太阳辐射变化幅度最小时期,北极冰盖的增长滞后于全球冰期发展,滞后时间最长约达到2万年,也就说,全球进入“冰期”后,北半球继续处于气候温暖的间冰期状态。这种现象不仅发生在40万年前后,还发生在80万年前后。

该研究进一步提出,太阳辐射变化幅度降低、驱动变弱是造成40万年前、80万年前北极冰盖滞后发展的根本原因。已有地质证据与气候模式研究发现,北极冰盖的演化受到地球轨道要素配置的综合影响,但是北纬夏季太阳辐射降低是冰盖增长的根本原因。在太阳辐射变幅减小的时期,其最低值高于冰期形成的阈值,这就使得在40万年前、80万年前北极冰盖难以和全球冰期同步发育。

上述结果为推断未来北半球冰期来临的时间提供了关键证据。与40万年前后相比,未来6万年太阳辐射的变率更低。根据北极冰盖响应太阳辐射变化的周期性规律,不考虑人为增加的大气CO2浓度的影响,北半球目前温暖的间冰期气候可能至少还会持续约4万年的时间。

上述研究结果发表在10月18日出版的《自然》(NATURE)上(Hao et al. Delayed build-up of Arctic ice sheets during 400 kyr minima in insolation variability. Nature, 2012, 490: 393-396)。

原文链接

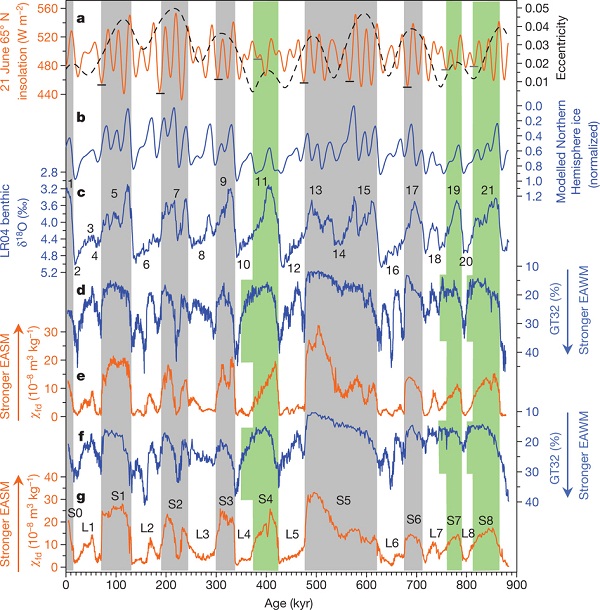

图1 过去88万年来黄土记录的东亚冬季风(EAWM)和东亚夏季风(EASM)演化序列与全球其他古气候记录的对比。a:北纬65°夏季太阳辐射(橙色)和地球轨道偏心率长期变化(黑色);b:Imbrie北极冰量理论模型;c:深海氧同位素复合曲线(指示全球冰量);d-e:驿马关黄土剖面粒度(>32μm的百分比,响应北极冰盖变化)和频率磁化率变化曲线(响应冰期-间冰期变化);f-g:洛川黄土剖面粒度(>32μm的百分比)和频率磁化率变化曲线。阴影区显示了主要的古土壤单元以及与其他古气候记录的对比,绿色的影区突出显示了黄土粒径的滞后变化。

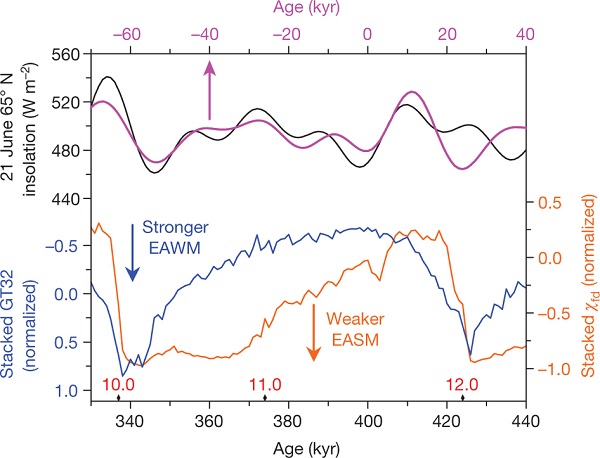

图2 (上图)40万年前后(氧同位素阶段11-10)太阳辐射(黑色曲线)与未来6万年太阳辐射(紫色曲线)的对比(负值代表未来);(下图)40万年前后黄土粒度(蓝色线,响应北极冰盖变化)和磁化率(橘黄色线,响应冰期-间冰期变化),显示北极冰盖滞后全球冰期发展至少2万年,指示北半球在这一时期至少持续了6万年。

2.5亿年前地球出现致命高温

作者:赖旭龙等 来源:《科学》 发布时间:2012-10-23 15:08:05

10月19日出版的《科学》杂志刊发了中、英、德三国科学家合作完成的一项研究成果,该成果记录了2.52亿年前至2.47亿年前早三叠世时期的温度变化,是迄今为止对这一问题最为详细的记录。他们发现,当时海洋表面温度高达40摄氏度,陆地温度可能达到50多摄氏度。科学家认为,致命高温导致赤道低纬度区生态系的坍塌,是致使二叠纪末大灭绝后的早三叠世早期的死亡区持续五百万年的“元凶”。

距今2.5亿年前的二叠纪末生物大灭绝事件是地球历史上最大的一次灭绝事件,这次灭绝事件造成了当时地球上绝大多数物种的消失。

论文完成单位中国地质大学(武汉)地球科学学院教授赖旭龙表示,二叠纪末生物大灭绝后的死亡区是一个非常奇怪的世界:赤道低纬度地区异常潮湿但几乎没有生物生长;陆地上没有森林和动物,仅有一些灌木和蕨类;海洋里没有鱼和海洋爬行类动物,只有一些贝壳类生物。

为了探究这一谜题,从2007年开始,中国地质大学(武汉)牙形石研究小组的科研人员在位于贵州和广西的南盘江地区先后测制了16条地质剖面,采集和处理了两吨多岩石样品,获得了35000多枚牙形石标本。

论文第一作者、中国地质大学(武汉)博士研究生孙亚东在显微镜下挑选出约1.5万个牙形石个体,并在德国爱尔兰根—纽伦堡大学教授麦克·约阿希姆斯基的实验室进行氧同位素的测定,最终构建了该地区早三叠世完整的温度变化曲线。

研究结果显示,当时的海洋表面温度高达40摄氏度,接近海洋生物死亡及光合作用停止的致命温度值;陆地温度则更高,可能达到50多摄氏度。

论文作者之一、英国利兹大学教授保罗·魏格纳表示:“过去没人敢说古代的气候可以热到这么高的程度,希望将来全球变暖不会致使气温高到2.5亿年前的程度。”(来源:中国科学报 鲁伟 曹南燕)

地球上的水从哪里来

核心提示

近期,美国研究人员对阿波罗11号、16号和17号飞船带回的月球土壤样本进行了分析,结果显示其中所含有的氢氧基中的氢原子,其同位素比例等特征与太阳风中的氢原子相似,并据此推断,月球上的水可能部分来自太阳风。

地球拥有浩瀚的海洋、奔腾的江河、翻滚的云、充沛的雨,与月球相比,其水量可谓无穷无尽,是太阳系中名副其实的“水球”。地球上如此之多的、孕育出生命的水,也是从太阳风中得来的吗?答案如果是否定的,那么地球上的水又是来自哪里呢?

月球因为没有大气层太阳风能吹来部分水

辽宁日报:新一期英国《自然-地学》杂志刊登报告说,美国研究人员对阿波罗系列探月飞船带回的月球土壤样本进行分析后认为,月球上存在的水可能来源于太阳风,这说明其他一些星球也可能同样因此而存在水。在我们的印象中,太阳风是高温的,应该对月球的水分有蒸发的作用,怎么会产生水呢?

萧耐园:根据20世纪70年代后期的理论模型表明,来自太阳风中的氢离子(质子)可与氧结合形成水和相关化合物,称为羟基 (化学式是OH),它由一个氢原子和一个氧原子组成。通过这一原理我们得知,当太阳风经过月球时,将氢离子带到月球表面,与月球土壤中富含氧的矿物质发生相互作用,最终氢离子被转化成水和相关化合物储存在月球土壤的玻璃质颗粒中。

近日,美国研究人员借助红外光谱法和质谱分析法对阿波罗任务带回的月球土样进行分析后发现,月球土壤中的玻璃样颗粒含有大量的羟基。他们借助光谱学查看玻璃样颗粒中的氢与氘(重氢)的比例,发现氢与氘的比例与太阳风里发现的这一比例基本相符,所以认为这些月球土壤中的水可能来源于太阳风。

但太阳风所形成的水分存量不会很多,月球表面的最高温度可达127℃,即使太阳风中的氢离子转化为水分,也很难得以保存。

辽宁日报:即使存量不多,太阳风形成水分这样一个机制是存在的,是否意味着太阳系中的其他星球有可能因此而存在水?

萧耐园:太阳风是从太阳上层大气射出的等离子体带电粒子流。粒子流的温度和速度随着时间的推移而发生变化。这些高能带电的粒子流具有极大的动能,能够挣脱太阳的引力以超声速冲向太阳系边缘。由于地球有厚厚的大气层和磁场,太阳风很难抵达地球,但是月球因为没有这些保护层而不断遭受太阳风的袭击,其中的粒子留在月球表面的尘埃中。对于其他星球来说,太阳风形成水的机制是存在的,但是同样并不会产生很大水分,尤其像水星这样距离太阳非常近的行星,由于酷热的环境,更无法保持水分。

辽宁日报:月球表面的最高温度也可达127℃,它的水分如何得以保存?

萧耐园:月球上的水储存在南北极的陨石坑内。长期以来,人们认为月亮上面是没有水的。 1994年美国向月球发射了克里门汀号探测器,成为环绕月球的卫星。在1997年下半年的时候,它发回了一张月球南极地区的雷达照片。美国科学家经过分析认为,照片上反映出月球的南极地区表面有水冰。

为了进一步证实这个发现,1998年初美国发射了月球全球勘探者号探测器,专门去探测月球表面的水分。月球全球勘探者号探测器进一步证实,不光在月球的南极有水,在北极也有水。这些水是完全结成冰的,而且月球表面的水冰呈现为很小的颗粒,跟尘土混合在一起。在月球两极的大环形山山底,终年照不到阳光,温度很低,低到-230℃,所以水不会蒸发。至于在月球的其他地方,在阳光照射下温度高达127℃,水是很容易蒸发掉的。所以只有月球的两极可能存在水冰。

研究称行星与地球相撞产生月球 进而诞生生命

作者:杨柳 来源:国际在线 发布时间:2012-10-18

据英国《每日邮报》10月17日报道,美国华盛顿大学科学家分析登月项目中采集回来的20块月球岩石后发现新的证据,证明月球是一颗火星大小的行星与早期地球相撞后形成的。

分析发现,月球岩石含有一种锌同位素,这是数十亿年前大碰撞的标志。与地球或火星岩石相比,月球岩石中锌的含量更低,但这种锌同位素却更多,这很可能是月球形成时发生了整体融化的现象。锌同位素研究支持这种理论,即一颗相当于火星大小的行星与地球发生巨大撞击,从而创造了地月系统。

没有月球,地球上可能就不会有生命。月球诞生后,与地球的距离比现在近得多,引发更大潮汐。而这些潮汐对海岸线周围的盐度产生重大影响,进而推动类似原始DNA的生物分子进化。

10月19日《科学》杂志精选

来源:中国科学报 发布时间:2012-10-29 7:56:12

三叠纪某些物种因气温过热而无法生存

发生在大约2.52亿年至2.47亿年前早三叠纪的某些物种的灭绝可能是由热得致命的温度直接引起的。在赤道地区,极端的高温使得海洋几近无法栖息——它毁灭了石灰藻,将大多数的鱼类和海洋哺乳动物驱赶至较高的纬度并抑制了那些存留生物体的大小。

由Yadong Sun及其同事所分析的数据表明,气候暖化可以是物种灭绝的一个直接原因,而不仅仅是一种间接的原因或效应扩大器,而这些可能对目前正在暖化的地球具有意义。研究人员重构的当时海水的温度表明,赤道的海面温度的峰值达到了近40摄氏度或104华氏度。相比之下,现在赤道附近的年平均海洋表面温度为25~30摄氏度,或77~86华氏度。Sun及其同事表明,该无法忍受的高温可能抑制了动植物的丰富程度,这可帮助解释来自早三叠纪的煤储藏的显著缺乏。

David Bottjer在一则相关的《观点栏目》中对这些发现进行了讨论。

来自日本湖泊的记录改善了放射性碳测年

一个对日本的水月湖(Lake Suigetsu)的新的放射性碳系列检测应该对更为精准的放射性碳测年有帮助,尤其是对较古老的物品的年代测定。这项工作可使对有机物质的年代估计精确数百年。例如,考古学家也许能够进一步地确定尼安德特人灭绝的时间或是现代人类向欧洲扩散的时间。而且,气象科学家们也许能够更好地了解导致末次冰期冰盖进退的连串事件。

在水月湖中,每年会有一层极小的、相对色泽较淡的叫做硅藻的藻类覆盖在湖底上,并接着覆盖一层较深色的沉积物。该湖底非常静止且缺氧,因此这些沉积层在成千上万年中一直保持着原状。对这些沉积层所做的一系列钻取如今为人们提供了一个对过去5.28万年的、保存得异常完美的记录。

放射性碳或称C-14,是一种自然发生的以稳定速率衰减的碳放射性同位素。研究人员可根据某一物体中含有的放射性碳相对于其稳定的同源物C-12为多少来计算该物体的年份。但是,有数个因素会令这一计算变得复杂,因为环境中的放射性碳量会逐年变化且因地而异。

对这些放射性碳的自然波动进行校正需要长久的、年代已知的,并有着相关放射性碳数据的记录。某些最长久且最重要的放射性碳记录来自海洋沉积物或洞穴形成物。然而,这些数据需要用有关放射性碳浓度在海水及地下水中是如何变化的不同假设来进行校正。

如今,由Christopher Bronk Ramsey及其同事所展示的陆相沉积记录无需这样的校正。在沉积物中保留的叶子化石中的放射性碳直接来自大气层且没有经受过影响海洋沉积物或洞穴形成物中放射性碳的相同过程。其他的唯一的大气层碳的直接记录来自树的年轮,其可延续至12593年前。水月湖的记录可回溯至52800年前,使得直接的放射性碳记录延长了4万多年。Paula Reimer在一则相关的《观点栏目》中就这些发现进行了讨论。

月球的形成源于一个快速旋转的地球

据两项新的研究报告,一个对地球的巨大的撞击可能会产生一个与地球在化学上相似的月球。这些发现对一个长期存在的理论提出了挑战,即月球主要是由在大约45 亿年前的一个与地球发生了一次巨大碰撞之后的火星大小的行星的物质产生的。这一巨大撞击模型是在20世纪70 年代首次提出的,并在80 年代变得日益流行,因为对碰撞事件的电脑模拟提示,月球主要是由外来物质产生的。

在人们获得了更好的月球样本且这些样本揭示了月球的化学组成实际上与地球的化学组成相当相似时,这一理念就成为了一个问题。这些先前的模型还假设,大碰撞保留了地球—月球系统在现今所具有的相同的自旋或角动量。

在一系列的电脑模拟中,Matija?譎uk及其同事展示,对早期快速自旋的地球所作的一个巨大的撞击可从地球物质中产生一个形成月球的星盘。结果发现,一个较快旋转的地球—月球系统在开始的时候失去了角动量,但最终通过太阳的重力影响而弹回至它目前的状态。

在另外一项研究中,Robin Canup及其同事进行了由质量类似于地球的行星在较低速度的情况下进行巨大碰撞的有关电脑模拟。其结果产生了一个与地幔有着相同化学组成的月球,从而为月球的形成源于地球添加了证据。

地球的水来自彗星撞击平均每分钟新增两千吨

2012年10月26日 11:06 来源:辽宁日报

既然太阳风形成的水量较少,那么月球上的水来自哪儿?

萧耐园:我个人认为月球水源于彗星撞击。在月球形成初期,小天体持续不断地撞击月球。这类小天体主要是小行星和彗星。撞击的结果是形成了累累的陨击坑,而彗星则带来了大量水分。值得一提的是,在月球上发现的水,并不是我们想象中的“液体水”,而是水冰,这些水冰是和月球土壤混合在一起的,与地球上成块儿的冰不同,不能直接开发使用。在月球的南北极,有些陨石坑在几十亿年间从未接受过太阳照射,因此各类物质得以保持“原生态”,水冰也得以保存下来。

辽宁日报:如果一个星球上存在水,可能有几种成因?

萧耐园:我们以地球为例,地球作为名副其实的水球,水的起源也有多种观点。

最早的观点认为,水是地球土生土长的,也就是说水来自地球本身。地球从原始星云凝聚成行星时,地球内部释放出大量的氢气和氧气;加上太阳发出的粒子流,也给地球带来了氢气和氧气。这些气体通过化学反应,形成了水。

对于水来自地球内部的说法,还有一些学者认为,这是火山爆发形成的。据分析研究表明,火山喷发的岩浆中平均含有7%的水分,而冷凝形成的岩浆中都只含1%的水分,地质史上无数次的岩浆活动每年析出6%的水分,就酿成如今汪洋一片。近些年一些火山爆发后,应该也有水分子蒸发,但都散在空气中,被火山灰包裹,因此,很难判断一场火山爆发究竟能有多少水就此诞生。

辽宁日报:月球上的水来自于彗星的撞击,那么地球是否也有同样的经历?

萧耐园:在关于地球水的来源中,我个人比较赞同的观点是:地球形成初期,大量的彗星撞击地球撞出来的。彗星是个“脏雪球”,通常大小从几十米至几百米不等。在地球形成之初,太阳系内,在海王星轨道至离太阳40至100天文单位的环带内,有一个彗星“仓库”,估计包含1亿至1万亿颗彗星,被称为柯伊伯带。除了柯伊伯带内有大量彗星外,1950年,荷兰天文学家奥尔特提出在轨道半径长3万到10万天文单位处还另有彗星仓库——彗星云,后被称为奥尔特云,有上万亿颗彗星。

柯伊伯带是环形的带,而奥尔特云是球状的。大概在地球还只有4亿岁的时候,宇宙这个大型实验室内不断进行自发的化学和物理实验。大量“脏雪球”彗星撞击地球,撞击过程中彗星的水被释放出来,水分子想逃逸,但是被地球引力和大气层牢牢缠住,于是,就留在了地球上。经过岁月的长河,彗星撞击地球产生的水便变成了现在的样子。

而且最近,美国衣阿华大学研究小组的科学家,从人造卫星发回的数千张地球大气紫外辐射图像中,发现在圆盘形状的地球图像上总有一些小黑斑。每个小黑斑大约存在2至3分钟,面积约有2000平方公里。经过分析,这些斑点是由一些看不见的冰块组成的小彗星冲入地球大气层,破裂和融化成水蒸气造成的。科学家估计,每分钟大约有20颗平均直径为10米的冰状小彗星进入地球大气层,每颗释放约100吨水。

宇宙中潜伏着大量的水地球位置独特留住了水

辽宁日报:对于整个宇宙来说,水是一种稀缺物质吗?

萧耐园:我们通常使用射电天文的方法在宇宙中寻找水的足迹。在浩渺的宇宙中,水分子的存在很普遍,氢原子和氧原子在太空中自由漫步,但是不经意间的组合便是水了,它们或是气态的,或是液态的,或是固态的,科学家们通过搜寻,发现宇宙中潜伏了大量的水分子。

辽宁日报:既然宇宙中不缺水,太阳系中为什么地球上的水最多?

萧耐园:法国里昂高等师范学院地球科学实验室地质化学教授弗朗西斯·阿尔巴莱德说,地球上的水还和地球在太阳系中的独特位置有关。地球上的水的确是由某种力量放置在地球上的,而且通过大气水循环将这些水固定在地球上。如果只是放置了水,而没有大气层的话,即使有再大量的水,也早就散失在太空中了。据估计,地幔中的含水量与地表相当。这意味着地球质量的0.05%是水。要达到如此储量,只需1000万枚“哈雷”规模的彗星降临地球即可。

当然,地球并不是这份天外甘霖的唯一受益者,太阳系中其他岩石行星也经受了同样的轰击,但地球是唯一将这些水分保存下来的星球。通过探测器拍摄的火星图片,我们可以看到许多水流动过的痕迹。

辽宁日报:为什么其他星球没有将这些水留下来?

萧耐园:在离太阳最近的水星与金星上,水分蒸发并逃逸到了太空中。火星则因大气层太稀薄,加上太阳的照射,绝大部分水分散失到了空间当中。此外,月球的情况也差不多,只有地球所处位置绝佳,水分得以在此完整经历固、液、气三态间的循环。

辽宁日报:在地球上,许多有水的地方都发现有生命存在,对于其他星球来说是否也是这样?

萧耐园:水被认为是孕育生命的源泉,所以,科学家们寻找可能存在的地外生命时,第一步就看是否有支持生命的基础——水的存在。尽管在行星上发现有水的痕迹,却还是不能完全证明存在生命,但至少说明具备了有生命的最基本条件。就太阳系的其他星球来说,它们的环境对于生命来说太过残酷,所以有生命存在的可能性非常小。 □本报记者/张晓丽

专家档案

萧耐园 南京大学天文系教授、中国科学院紫金山天文台客座研究员、澳门科技大学访问教授、南京艺术学院“意大利语”课特聘教师。

![]()