![]()

|

|

|

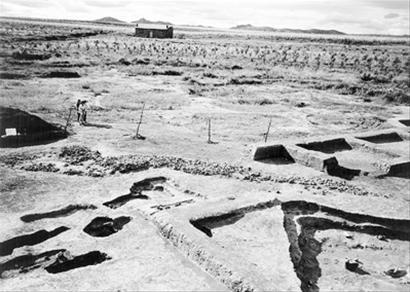

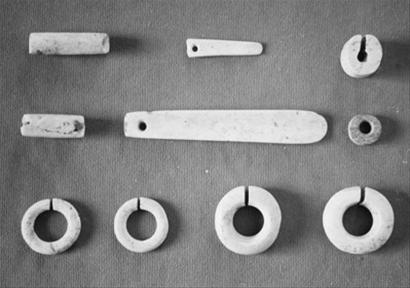

| 作者:Michael D. Purugganana 来源:PNAS 发布时间:2011-5-3 16:04:22 美国研究人员在一项通过大规模基因重测序分析稻米进化史的研究中确认,亚洲栽培稻起源于中国,最早可能8000多年前就出现在中国长江流域。 亚洲栽培稻是世界上最古老的农作物物种之一。此前曾有研究认为,亚洲栽培稻有两个起源地——印度和中国。但5月2日刊登在美国《国家科学院院刊》(PNAS)一项新研究说:“分子学证据表明(亚洲)栽培稻只有单一起源……最早出现在中国长江流域。” 亚洲栽培稻具有籼稻和粳稻两个主要亚种,其起源相应也出现两种理论,其中一种为单一起源理论,即籼稻和粳稻均由野生稻栽培而来;而另一种多起源理论认为,籼稻和粳稻在亚洲不同地点分别栽培而来。近年来,由于科学界观测到籼稻和粳稻更多的遗传差异性,多起源理论稍占上风。 美国纽约大学等机构的研究人员利用此前已公布的数据库以及更先进的计算机运算规则,重新分析了亚洲栽培稻的进化史。他们的结论是,籼稻和粳稻具有同一起源,因为二者尽管具有诸多遗传差异性,但彼此间的遗传关系仍比与印度或中国发现的任何野生稻种类的遗传关系都要近。 他们还对栽培稻和野生稻染色体上630个基因片段进行了重测序,结果也是基因测序数据与单起源理论更一致。 研究人员利用稻米基因的分子钟分析了亚洲栽培稻的进化时间。他们认为,亚洲栽培稻大约8200年前开始出现,而籼稻和粳稻在大约3900年前开始分离。 这一结论与考古学发现相一致。考古学家发现,中国长江流域8000年至9000年前出现了栽培稻,而印度恒河流域大约4000年前才开始出现栽培稻。 参与研究的纽约大学生物学家迈克尔·普鲁加南说:“随着栽培稻通过商人以及农民由中国传入印度,它很可能与当地野生稻进行了大范围杂交,这就是为什么我们曾认为栽培稻可能起源于印度,但实际上是来自于中国。”(来源:新华网 任海军) 更多阅读    □文字:本报记者/徐晓敬 □摄影:本报记者/徐丹伟 牛河梁遗址中出土的玉雕龙。牛河梁第Ⅱ地点由东向西鸟瞰。查海遗址龙形堆石。查海遗址出土的玉器。 核心提示 ●中华民族的文明史有多长? 可能我们听过最多的一种说法是“上下五千年”。可是,从上世纪90年代起,国内一些考古专家就提出了不同的观点,认为中华文明史完全可以追溯到1万年以前。●“万年文明”这一观点是有考古发现为依据和支撑的,自上世纪70年代以来,考古工作者在河北、湖南、江西等省份陆续发现了万年以上的农耕文明遗迹。●我国考古界泰斗苏秉琦先生在1992年为中国历史博物馆建馆80周年题词,明确提出了他对中国历史基本框架的看法:“超百万年的文化根系、上万年的文明起步、五千年古国、两千年中华一统实体。 ”●万年,是一个很有象征意义的时间概念,深富历史内涵。那么,辽宁地区万年前是什么样呢,经历了怎样的文明起步?我省的考古工作者一直在寻找答案。 历史背景 中华文明万年前已起步 1992年的8月,苏秉琦在第四届环渤海考古国际学术讨论会开幕式上的讲话中指出:“广义而言,农业的出现就是文明的根、文明的起源。这一起源,可以追溯到1万年前到8000年前。证据是在河北徐水南庄头发现了自1万年前至8000年前的连续的文化堆积,并测出了可信的连续的碳14年代数据。在1万年前的遗存中已显现出石器的专业分化。” 他还在阐述对虎头梁尖状器的认识时讲道:“这说明在1万年前,人们已掌握了对付自然的新型工具和新的技术,文明已经起步。 ” 万年文明为何如此令人期待 考古界为何这样重视和期待发现万年文明呢? 我省著名考古专家郭大顺解释说:“在中华文明发展进程中有重要节点意义的万年,对于辽宁来说同样具有非凡的意义,令人关注和向往。 ” 他说,辽宁的历史文明一直保持着与黄河流域大体同步的发展态势,甚至在某些历史阶段还“先走了一步”。上世纪70年代以来,在国内一些省份陆续发现了拥有上万年文明的遗迹,如河北徐水南庄头发现了万年前的文化堆积,湖南道县发现了玉蟾岩遗址,江西发现了万年仙人洞和吊桶环遗址,在广西发现了南宁豹子头遗址等,因而寻找属于辽宁的万年文明遗迹,也就成为了辽宁考古人的一个梦想和努力方向。 据介绍,在考古学上,万年文明与新石器时代早期相对应。 1万年前,地球气候转暖,人类的活动范围迅速扩大,历史的车轮也由旧石器时代驶进了新石器时代。 这是一个具有划时代意义的进步。在旧石器时代,人类还没有从自然界的森林中走出,直到旧石器时代晚期,随着人口增长,天赐自然资源日显匮乏,渔猎收获又不易贮存,“穷则思变”,便引发了农业、牧业的产生,先人们在生产生活中开始了一场技术革命,新石器时代由此诞生了。 “在这个时期,我们的先民逐渐从渔猎、采集生活转变到农耕生活,开始了定居。因为食物逐渐有了保障,在农闲时,先人们便可以搞发明创造,改进工具,发展生产,跨进了‘文明’的门槛。 ” 牛河梁遗址确证中华五千年文明 若寻找辽宁地区的文明起源,那么红山文化的牛河梁遗址一定是重要的着眼点。上世纪80年代,牛河梁遗址的考古发掘资料甫一公布,便立即引发了一场关于中华五千年文明起源问题的大讨论。 当年发现并主持了牛河梁遗址发掘工作的郭大顺先生对记者说:“在牛河梁遗址发现的祭坛、女神庙和积石冢群,其规模之宏大,组合之齐全,结构之严谨,出土的女神像和玉雕龙等玉器之精美、含义之深,都为同时期史前文化所仅见,是中华五千年文明当之无愧的重要象征之一。 ” 在牛河梁遗址被发现之前,从现代考古学来看,所掌握的考古证据只能证明4000年的中国文明历史,而牛河梁遗址的重要发现则将其改写,把中华文明的起源一下子向前推进了1000多年,同时还证明了中华文明多元共生的观点。 牛河梁红山文化遗址群以女神庙为中心,散落在朝阳山区一处蔓延10余公里的山梁上,占地面积达到50多平方公里。 墓上积石成冢是红山文化墓葬最基本的形制。考古人员对遗址进行发掘后发现,积石冢环女神庙建于各山冈上,每冈一冢或多冢,但每冈上只有一个中心大墓。 中心大墓的规格要远远高于环绕于周围的一般小墓,上面积石封土,形成了高耸的山头,以象征墓主人的高贵地位。一座座积石冢处于冈峰之巅,又层层叠起,颇有后世帝王“山陵”的气魄。 而女神庙内神像布置具有严格的层次,反映了当时的社会分化情况,即史前时期出现的一人至高无上的社会结构特点,被以宗教的形式固定下来,出现了人们顶礼膜拜的偶像。 郭大顺说:“这些发现说明,当时的社会确已进入了早期城邦式原始国家的阶段。而在中原地区,迄今还未发现能与牛河梁的坛、庙、冢、成批成套的玉礼器(玉龙、玉龟、玉兽形器等)相匹敌的同时代文明遗迹。 ” 最接近万年关口的考古发现:查海遗址有8000年历史 在上世纪80年代进行的第二次全国文物普查中,阜新地区发现了查海遗址,它为我省考古工作者寻找辽宁万年文明带来了新的希望。 在查海遗址约1万平方米的范围内,考古人员发掘出了成行排列的近60座房屋遗址。 尤其令人兴奋的是:在遗址的中心部位、紧靠房址群和南侧墓地,考古人员清理出了一具大型龙形堆石,它是由红褐色大小均匀的石块堆摆而成。在龙头和龙身处,石块的堆摆尤为厚密,尾部石块较松散。这条龙昂首张口,弯身弓背,尾部若隐若现,给人一种升腾欲飞之感。 遗址内还出土了筒形陶罐,上面有龙纹和蛇吞蛙等题材的装饰花纹,专家总结这些发现,认为当时已经形成了龙崇拜文化。 查海遗址距今有8000年,堪称“辽河第一村”。遗址内出土的文化遗存,向今人展示了一幅查海人的生活画卷:他们以石器为生产工具,以采集和狩猎为主要谋生手段,并已经开始种植粟类等农作物,还饲养家畜。 在遗址内发掘出土了30多件玉器,每件制作得都很精致。 郭大顺说:“查海人最重要的创造,一是已掌握制作和使用玉器;一是具有了龙崇拜的观念。 ” “在查海遗址发现的玉器,经鉴定是透闪石软玉。从选料、制作和造型来讲,都是十分标准的玉器。地质学家按照玉的地质特性,称查海遗址出土的这批玉器是目前已知的世界上最早的真玉器。 ” 专家评价查海玉器说,它证明当时的查海人已经解决了三个问题:一是对玉材的认识,二是对玉的专业化加工,三是对玉的专用,这说明当时已出现社会分化,不再是典型的原始社会了。 专家们分析认为,无论是牛河梁遗址还是查海遗址,都表明社会文明已经达到了一定的程度,由此也可以推定,在这两种文化之前,一定还有一段更久远的文明发展史。 辽宁的万年文明起步到底是何种姿态,辽沈大地怎样跨入万年文明的门槛?这一问题还有待于今后的考古发现来揭示。 考古界表态:总有一天要找到它 记者在省“三普”办采访时,看到办公室内有一摞调查材料,上面记录的是此次“三普”中发现的新石器时代遗址情况: 铁岭调兵山市首次发现了新石器时代晚期遗址太平山遗址,该发现将调兵山市境内早期人类活动的时间由距今3000年前提前到了距今4000年前。 辽阳第一次发现了属于新石器时代晚期的文化遗存。普查队员在隆昌镇隆昌村赵家后山发现了大量夹砂红褐陶片、陶器器底、炭灰等,另外还在二道河的河边土崖断层中发现了大量夹砂红褐陶陶片,带划纹、附加堆纹的陶片和红烧土等,这些发现将辽阳地区有人类活动的时间向前大大推进了一步。 在阜新市招束沟乡程家梁发现了石磨盘、石斧、石锄等石器以及“之”字纹陶片等,经推定这是一处新石器时代遗址。 以上这些普查新发现,无不刷新了当地的历史。 “但是,在‘三普’中,有关辽宁万年文明起步的文化遗存还是没能找到。 ”省文物保护专家组的专家们在盘点我省 “三普”成果时,向记者明确表达了这一遗憾。 “寻找辽宁万年前的文明遗迹,是辽宁考古工作者的责任和追求。 ”省文化厅“三普”领导小组办公室主任、省文物保护中心主任田立坤如是说。 他介绍,从这次文物普查成果看,旧石器时代的文物基本没有新发现,还是从前发现的凌源市西八间房遗址、喀喇沁左翼蒙古族自治县鸽子洞遗址、大石桥市金牛山遗址和本溪满族自治县庙后山遗址等,而属于新石器时代的新发现,也没有找到有万年历史的遗址。 但是,他和许多辽宁的考古专家都有这样的信心:总有一天,我们将在辽宁的土地上发现万年前的历史遗存。 2011年01月13日 00:40 来源:中国新闻网 中新社昆明1月12日电 (记者 杨洋 张刚强)中科院昆明动物研究所12日发布,该所日前完成的一项遗传学研究表明,东亚确实存在一条史前人群迁徙的内陆路线。 此项研究的主要负责人彭旻晟博士告诉记者,“末次盛冰期”是指最近一次冰盖体积最大的时期,距今约2万年。自此至“全新世”(距今约1万年),其间一系列气候振荡以及生态环境变化,均可能影响人类的迁徙活动。在东亚地区,尽管考古学工作不断发现在此时期存在相关迁徙的痕迹,然而这些迁徙活动是否在当今东亚人群的基因库上留下遗传印记尚无定论。 “我们早期所做的研究工作表明,东亚地区人群特有的一个基因是追溯末次冰盛期以来人类迁徙活动的有效候选遗传标记。”彭旻晟说,在中科院张亚平院士和孔庆鹏研究员的共同指导下,我们又对这个基因进行了详尽分析。结果显示,中国的南部以及东南亚地区是东亚地区末次盛冰期之后的人类迁徙的一个策源地。 这项研究在遗传学上首次揭示了一条源自中国南部向西延展至印度东北部和包括尼泊尔在内、喜马拉雅以南地区的内陆史前迁徙路线。该路线与考古学上源自中国南部和东南亚地区的中石器文化,如广西白莲洞三期文化、越南和平文化向西扩散相吻合。基于此,彭旻晟推测冰期后有利的气候条件和文化的演进可能促成当时人群的迁徙扩散。 据了解,该项研究得到了云南大学和印度北孟加拉大学的协助并于1月10日发表于国际开源刊物《生物医学中心——生物学》上。(完) |