记者 杨雪梅 2009年11月13日08:27 来源:人民网-《人民日报》

打小起,我们就接受了中国同巴比伦、埃及和印度一样,是具有五千年历史的文明古国这样的事实,并为能够生于这样的国度而骄傲。长大后才知道,我们实际上只有商周以后4000年文明史的考古证明。中华文明从何时开始,从哪里起源,最早的“中国”又是什么样子?这些看似不成问题的问题,竟成为一代代学者兀兀穷年的追问。

于是有了上世纪末的“夏商周断代工程”,有了从本世纪初持续至今的“中华文明探源工程”。今年8月21日出版的美国《科学》周刊以此为封面专题,对中华文明的起源进行了全方位的报道。

目前,探源工程第二阶段的工作已经结束,第三阶段的工作即将开始,世界和中国都想知道,经过8年的探寻,对于中华文明的起源,又向前推进了多少。

二里头:最早的“中国”

在古代中国,“国”字的含义是“城”或“邦”。在金文或青铜器铭文中,国字的原始字形作“戈”加“口”,戈是声符,有执戈守城之意,口表示城邑。从字形上可以看出,一个邦国是以都城为中心而与四域的农村结合在一起的,“中国”即“中央之城”或“中央之邦”。

河南偃师的二里头,一个地处中原腹地洛阳平原的普通村庄的名字,在麦田覆盖的地下,掩藏着最早的“中国”。中国社会科学院考古所研究员许宏在他的新作《最早的中国》中如是说。

二里头遗址是1959年在探索夏墟时发现的。1928年起河南安阳殷墟的发掘,在考古学上确立了殷商文明的存在。中国的考古学之父李济认为,殷墟的甲骨文非常成熟,而文字从形成期步入成熟期至少需要千年的历史,殷墟精湛的青铜器制作工艺也不会从天而降,如果我们将商看作是中华文明的起源,未免有点像人一生下来就是白胡子老头儿,在商之前必然有更早的文明,二里头文化就是更早的文明。

从1999年起在二里头从事十余次挖掘的许宏说,文明形成的标志古今中外莫衷一是,物质形态的标志包括城市、文字、青铜器以及礼器,社会形态的层面包括社会分工、阶级分化以及国家、王朝。二里头无论从哪个角度都展现了成熟的文明。它至少有五个“之最”:迄今可以确认的中国最早的王朝都城遗址、中国最早的大型宫殿群、最早的“紫禁城”、最早的青铜礼器群和青铜作坊,还有最早的城市主干道网。这些都表明了王朝文化已经形成。

“更为重要的是,我们所熟知的各种儒家礼制,都可以在二里头找到源头。二里头出土的三足酒爵,与商朝出土的酒爵造型大致相同,贵族墓葬里出土的青铜器、乐器、玉礼器,构成了独具特色的礼乐文明。而这正是华夏早期文明的特质。”

文字是人类进入文明时代的重要标志之一。但在二里头被认为可能与文字有关的刻划符号,仅见于陶器和骨器。对于它们究竟是不是文字,目前尚未形成统一的意见。“由于迄今为止没有发现像甲骨文那样可以确证考古学文化身份的文字材料,二里头的王朝归属问题仍是待解之谜。”

已故著名考古学家夏鼐生前曾幽默地讲:“在中国,姓夏的人传说都是夏朝皇族的子孙。我虽然姓夏,但是作为一个保守的考古工作者,我认为夏文化的探索,仍是一个尚未解决的问题。”许宏说:“二里头无论是夏晚期还是商早期,都不妨碍它是最早的中国的雏形。”

满天星斗:最早“中国”之前的状态

在考古界,就是最保守的人也承认,在二里头文化时期中国已经进入了文明时代。但二里头所呈现的也是相当成熟的文明,应该也是经过一个相当漫长的发展过程才可以抵达的。那么,在这个最早的中国之前又处于怎样的状态?

中国社会科学院考古所所长、“中华文明探源工程”负责人王巍说,一个又一个的重大发现,一次又一次地证明的确存在着比二里头文化更为遥远却更为发达的文明形态。

10月24日,牛河梁考古遗址公园正式动工。这也是一个让中国考古人振奋的名字。上世纪80年代,在辽西凌源、喀左、建平三市县交界处,发现了距今约5000多年的大型祭坛、女神庙和积石冢群址,其布局和性质与北京的天坛、太庙相似。随葬种类丰富、玉器制作精致的贵族墓葬,表明当时社会已经出现了贵贱贫富的分化。这一重大发现几乎把中华文明史提前了1000多年,被形容为触摸到“中华五千年文明的曙光”。

在内蒙古自治区赤峰市,考古人员对有着8000多年历史的敖汉旗兴隆洼遗址进行了近10次考古挖掘。他们在这里发现了粟和黍以及世界上最早的玉器。黍的发现为世界上悬而未决的黍的起源地提供了线索,而玉器的发现也拉近了该地区与文明的距离。

在河南省舞阳县北舞渡镇西南,有一泓静谧的水域叫贾湖。载入史册的贾湖骨笛就是以此地命名的。2001年4月,考古人员在对遗址进行第七次发掘时发现了一支二孔骨笛。它呈棕黄色,两端刻有规则的菱形花纹,花纹细如发丝。经碳14测定,这支骨笛被认定为9000年前的物件,是迄今为止世界考古界发现的最早的二孔骨笛,证明了早在新石器时代早期这里就已经创造了发达的音乐文明。

还有山西陶寺遗址,已经出土的千余座墓葬呈现出了典型的金字塔式结构,阶级社会的特征十分明显,比如约90%的墓葬里只有一个人,没有任何随葬品;另有不到10%的墓葬里有几十件随葬品;在不到1%的大墓里,不但有棺材,而且随葬品多达上百件,其中还有像龙纹盘、鼍鼓、石磬等贵重物品。

这里还发现了世界上最早的天文观象建筑。据记载,尧测定了一年的天数、二十四节令和四季。《尚书·尧典》就有“期三百有六旬有六日”等历法的记载。这些历法不会凭空而来,陶寺观象台的发现印证了文献所记载的“历象日月星辰,敬授人时”的真实历史,这表明该区域可能率先出现了早期国家。

还有2007年在长江流域下游发现的距今4300年的古城,这个古城被认为是新石器时期(距今4000到5300年之间)良渚文化的一部分。北京大学教授严文明认为,这个古城可能是良渚王国的首都。如果这个推断成立,那么良渚文化就不仅仅是史前文化,它将有可能成为中国的一个朝代,并且早于夏代。

王巍一直认同已故考古学家苏秉琦先生在上世纪90年代提出的“满天星斗”说,即在距今6000年左右,从辽西到良渚,中华大地的文明火花如满天星斗一样璀璨。在甘青地区有齐家文化系统,在辽西地区有红山文化系统,在海岱地区有龙山文化系统,在长江中游地区有石家河文化系统,在长江下游地区有良渚文化系统,在中原地区有仰韶文化系统。这些文化系统各有其根源,都创造出了灿烂的文化。

文明探源工程第二阶段把公元前3500年作为研究的起点,王巍说,就是考虑到那个时段中原地区已经出现了比较明显的社会复杂化倾向,同时,在淮河流域、长江中下游、西辽河流域也都开始了这个进程,出现了等级或阶级分化,早期中国文明在这时已经初露端倪。但这满天的星斗是如何分布的,又是如何闪烁如何消失的,正是探源工程第三阶段的主要任务。

多元一体的中华文明格局

王巍非常喜欢“汇聚”和“辐射”这两个动词。他认为这是中华文明形成的重要模式。在新石器时期的龙山时代,是以各地的文化因素向中原地区的汇聚为主,从山西的陶寺文化可以看到来自各地的影响。到了二里头文化,情况有了明显变化,表现为以中原地区的文化向四周强烈辐射为主。二里头文化风格的牙璋在香港和越南都有出土,在内蒙古东南部的赤峰地区的大甸子墓地,也出土了二里头文化风格的陶酒器。在文明的早期就出现这样的交汇通道,可见当时文化的生命力有多强。

中国社会科学院考古所副所长陈星灿介绍说,在中华文明起源的问题上,先后存在过四种观点,从最初的“西来说”发展到“东西对立说”,上世纪50年代“中原中心说”成为主流,而现在更多的人认同“多元一体说”。也就是说,长期以来我们一直以为黄河是中华文明唯一的摇篮,但满天星斗的说法宣告了这一观念的终结,中华文明的起源呈现出多元、区域性、不平衡的发展态势。

在文明探源的过程中,东胡、山戎、北狄、羌人、西戎、巴、蜀等部族的文化遗存也不断被发现,极大地丰富了对早期中国各地区文化多样性的认识,也为探讨多元一体的中华民族统一国家的形成和发展提供了宝贵资料。

王巍说,文明探源不是为了重现当年的辉煌,而是要发现细节,要关注HOW与WHY,几大区域的文化是如何汇聚成中原文明的,中原的文明又是怎样辐射到其它区域,以中原为核心的中华文明格局是怎样形成的?而对这些问题的解答仅靠一己之力显然难以完成。考古挖掘也许可以搭起一个框架,但多学科的参与,尤其是科技考古却可以填充细节,让文明史丰满起来,有血有肉。

以二里头为代表的文化何以成为“中国”?中国社会科学院科技考古中心主任袁靖解释,文明社会的诞生,必须具备物质、精神、社会等方面的条件,但最根本的还是要有稳定并且能够持续的经济基础作为支撑。在文明探源工程中设立了技术与经济、环境两个课题。研究发现,农业及自然环境的变化对文明的走向有巨大的影响。

在中原地区,公元前2500年之后,发展出了包括粟、黍、水稻、大豆和小麦在内的“五谷农业”,家畜种类包括猪、牛、羊等。这种多元化的经济模式有利于经济的可持续。人类活动的区域集中在黄土台地,受洪水的影响不大。

辽西地区,其纬度位置较高,气候变冷极易对农业产生致命性的打击。长江中游和下游两个地区比较相似,农业以单纯的水稻为主,对水分条件要求苛刻。在气候波动和水患频繁的双重冲击下,人类活动极易受到影响。大约在公元前2000年前后,黄河和长江流域发生了较大范围的气候波动,对各地的文化发展和社会演进产生了不同程度的影响。长江流域中下游地区的良渚文化盛转衰,位于黄河中游的文化强势崛起。

王巍说,一个区域的文化有高峰也有低谷,在两个阶段之间的过渡中主因是什么?文明的衰落与信仰有没有关系?这些研究对于当代的文明有很重要的借鉴意义。

互动是中华文明形成和发展的动力

记者问王巍,在整个探源工程中,一个考古工作者的贡献有多大?他认为,考古学家对于文明起源研究最重要的贡献还是像对陶寺、二里头、红山、良渚等重要遗址的再发现、再研究,如果没有新的发现,中华文明起源的研究是不会有大的进展的。

在研究过程中,王巍发现,经济技术的发展对文明、即使是早期文明的形成也有非常重要的作用。一个地区如果没有经济技术的发展,没有农业和手工业的发展,就没有出现剩余产品的可能性,也就没有一部分人脱离劳动而成为专职管理人员的可能。那么,这个地区就肯定不会出现文明。凡是文明起源较早的区域,该地区的史前经济发展都是较快的。反之,史前时期经济发展较为迟缓的地区,文明化进程也较为迟缓。

在文明探源工程中,通过植物考古、动物考古也确认了小麦、绵羊、山羊等并非本土的产物,而是来自中亚或东亚。王巍说,这说明中华文明虽然是独立起源的文明,但中华文明与外部世界的交流在它刚开始形成时就存在。各区域之间人群及其文化的互动是中华文明形成和发展的重要动力。文明也是在互相促进、学习、吸收、竞争中形成的,古今中外,概莫能外。

中华文明是人类文明中最光荣的一面,只有把它放在全人类的背景中来研究,它的光辉才更显得鲜明。目前,在中华文明起源的研究中,还有很多的断裂之处和未解之谜,今后的工作就是试图接上这些断了的链条。历史书上一行字的改写都需要科学家付出千倍的努力。

王巍最后强调,我们目前所套用的国家、文明、私有制等等概念都是从国外输入的,它们在历史研究特别是关于社会进化方面的研究的表述上有无可比拟的长处。但中国古代固有的一些概念,比如邦、城、国、氏、姓等等,在文明起源的讨论和表述上也许更有优势。文明探源工程也许会促使中国学者形成一套具有中国特色的关于文明的话语表达体系,真能如此将是对世界文明起源研究的一大贡献。

中华文明探源工程(背景链接)

“中华文明探源工程”是继国家“九五”重点科技攻关项目——“夏商周断代工程”之后,又一项由国家支持的多学科结合、研究中国历史与古代文化的重大科研项目。该项目首先进行了为期三年(2001—2003年)的预研究。在预研究的基础上,2004年夏季,国家“十五”重点科技攻关项目“中华文明探源工程”(第一阶段,2004—2005年)正式启动。

探源工程第二阶段从2006年初到2008年底,在第一阶段的基础上,研究的空间范围扩大到黄河上中下游、长江中下游及辽河流域,研究的时间扩展到公元前3500年至公元前1500年。

探源工程下一阶段工作为期7年,从2009年持续至2015年。

“东亚现代人到底从哪起源”有了新证据

中科院古脊椎所与北京大学宣布:这是见证东亚现代人起源的第一件下颌骨化石

2009年10月28日03:48 来源:人民网

吴新智院士在新闻发布会上举起这块下颌骨介绍其价值。新华社记者 周 华摄

据介绍,50多年前,广西大新(现崇左市管辖)首次发现有确切层位的巨猿化石和与之共生的哺乳类化石,当时引起很大轰动。2004年,北京大学潘文石教授和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的邱占祥院士,在崇左生态公园泊岳山溶洞发现了巨猿和大量哺乳动物化石,引起学术界关注。随后,考古人员在该地区发现60多处产化石洞穴,先后调查了其中的20多处洞穴,并对其中的5处进行了试掘,采集到大量高等灵长类化石。

其中,最为重要的当属木榄山智人洞。2007年11月,在木榄山智人洞发现了2颗人牙和若干哺乳动物化石。2008年5月,又发现一件智人下颌骨的前部断块。经古人类学家吴新智院士初步观察,该下颌骨较为纤细,颏隆突表现程度较现生人类颏隆突为弱,门齿齿槽与颏隆突之间的下颌体外表面略显凹陷,但凹陷程度较现生人类为弱。而明显发育的颏隆突和下颌体外表面凹陷是现代人类的典型特征,直立人和古老型化石智人一般没有这两项特征,这说明现代人的解剖结构在木榄山智人洞下颌骨已出现,但尚处于初始发育状态。经过对出土化石的地层进行的年代测定,下颌骨的年龄距今约11.1万年。

“下颌骨”何以令学界惊喜(背景介绍)

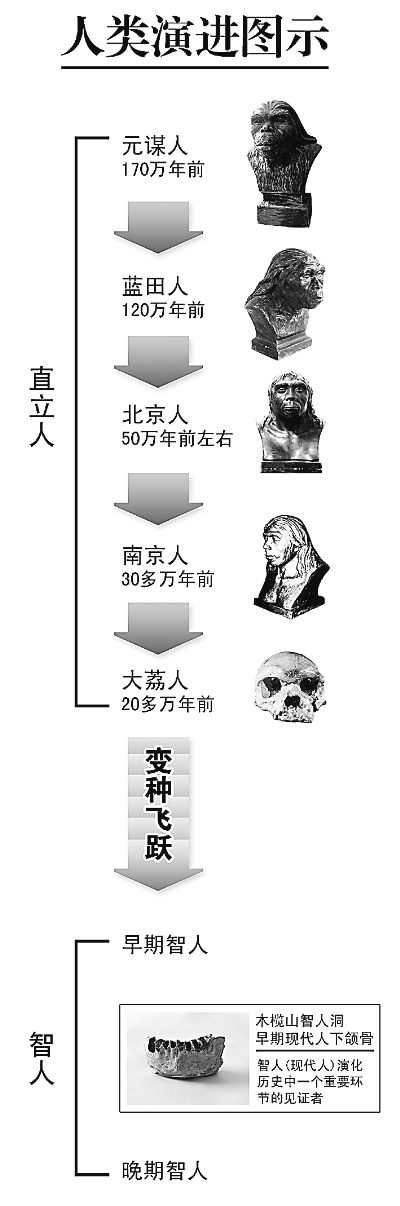

从上世纪80年代末以来,有关人类演化研究中的一个重要命题——现代人类的起源受到了特别关注。

线粒体和Y—染色体DNA的研究表明,解剖学上现代的人类在大约20万年前起源于非洲。近年来,一批中国遗传学家通过对中国和东亚地区现生人群的基因研究也支持这样的观点,提出东亚的现代人类的直接祖先是在大约6万年前从他处移入的,而包括北京猿人在内的早于此阶段的古人类则在进化过程中走向绝灭。

但是,许多古人类学家则根据人类化石的体质特征认为,一些地区的现代人类是由当地的早期人类演变而来。于是,在现代人类起源问题上,出现了多地区进化说和非洲起源说的对峙局面。

大约10万到5万年前的人类化石,是解决这个争论的关键。

我国学者在试图寻找该时段的古人类化石。近年来, 东亚地区已陆续发现了较多的可能处于这个时间段的智人或古文化地点,如湖北郧西黄龙洞、重庆奉节兴隆洞、重庆巫山雷坪洞、迷宫洞、河南许昌灵井及越南北部等古人类遗址。然而,遗憾的是这些遗址所发现的材料中缺少具有明显解剖学上现代人特征的关键材料,在论证更新世晚期人类演化模式及现代人起源方面往往感到缺乏说服力。

广西崇左市江州区木榄山智人洞早期现代人下颌骨的发现,无疑率先为多地区连续进化说提供了更加有说服力的证据,成为见证东亚现代人起源的第一件下颌骨化石。

(人民网记者庞革平采访整理)